近年、手軽に不動産投資を始められることから「不動産クラウドファンディング」に多くの投資家が参加しています。しかし、運用の実態やリスクについては、まだ広く正しく知られていない部分もあります。その中でも、ここ最近話題になってきているリスクが「償還遅延」です。

この記事では、不動産クラウドファンディングにおける償還遅延のリスクやその原因、そして投資家ができる対策について詳しく解説します。

この記事が向いている人

✓ 不動産クラウドファンディングの償還遅延をしっかりと理解したい人

✓ 不動産クラウドファンディングで償還遅延がよくわからず心配な人

✓ SNSで話題になった遅延が気になっている人

目次

1.そもそも「償還遅延」とは何か?

まず「償還(しょうかん)」という言葉は、普段あまり聞かないかもしれませんが、簡単に言うと「最初に投資したお金(元本)と、増えた分(利益)が返ってくること」です。

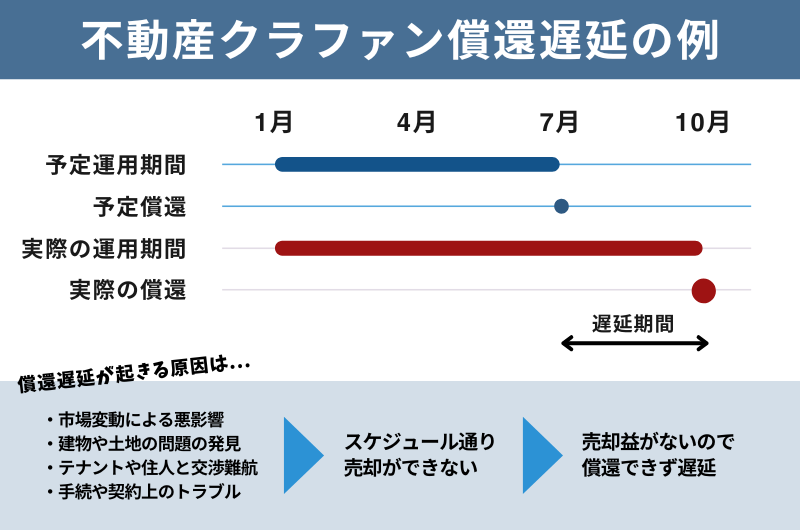

そして「償還遅延」とは、文字通り、投資案件において予定されていた期間よりも運用終了が「遅延」して、「償還」が行われないことを言います。

※会社や発信者によっては「遅延」の代わりに「延期」「延長」といった表現になることもありますが、この記事では「遅延」で統一します

不動産クラウドファンディングでは、出資された資金を元に不動産を運用し、一定の期間が終了した後に投資家に償還されますが、通常、この運用期間は事前に定められており、「6ヶ月後に元本償還」というように決まっています。

そこで例えば「運用期間6カ月の案件に1月1日に投資したから、7月1日に償還が来る!」と思っていたら「3ヶ月遅延した結果、7月1日ではなく、10月1日に償還されることになった…」という状態が、償還が遅延している状態です。

なぜ償還遅延が発生するのか?

償還遅延が起こるのは一言で「スケジュール通りに売却できなかったから」なのですが、売却できない状態に至るには、さまざまなケースが考えられます。

たとえば

・不動産市場の変動による悪影響

・建物や土地の問題の発見

・テナントや住人との交渉が難航

・売買の手続きや契約上のトラブル

などが主な原因となり、想定通りに不動産を売却できないことになります。

売却益が見込めなければ、当然ながら投資家に返す資金も確保できないため、償還が後ろ倒しになるのです。

2.償還遅延はどれくらいの頻度で発生するのか?

これまでの不動産クラウドファンディング業界では、償還遅延の事例はごくわずかであり、頻繁に起こる問題ではないと言えるでしょう(2025年5月2日 当社調べ)。

同様に「不動産の売却益」を狙う投資手法として、現物の不動産投資(自分で物件を購入し所有する形)がありますが、こちらでは「売りたいときに思い通りに売却する」のは決して簡単なことではありません。

というのも、前述したように売却できないさまざまなケース(市場環境の変化や価格交渉の難航、契約上のトラブルなど)によって売却が長引くことが少なくないからです。

不動産クラウドファンディングも、不動産という実物資産を扱う以上、同様のリスクを抱えています。

それでも、現物不動産投資に比べて償還遅延が発生する可能性は低い傾向にあると考えられます。

その理由としては、次のような点が挙げられます:

・不動産クラウドファンディングの運営会社は、長年の経験や専門知識、物件選定の目利き力、販売ネットワークなどを駆使して、売却をスムーズに進めるノウハウを持っている

・優先劣後方式を採用しているファンドであれば、運営会社自身もリスクを負担する構造となっており、売却へのコミットメントがより強い(※優先劣後方式については、こちらの記事をご参照ください)

さらにもう一点、

・広く投資家を募集する不動産クラウドファンディングでは、償還遅延が評判リスクにつながることを運営会社が強く意識しており、売却可能性の高い“堅実な案件”を扱っている

という傾向もあります。

このような理由から、現物の不動産投資では比較的よく見られる売却の遅延も、不動産クラウドファンディングではあまり起きていないと考えられます。

とはいえ、最近ではSNSなどを中心に、償還遅延に関する話題が目立つようになってきています。

これまで業界全体として償還遅延の件数が少なかったとはいえ、今後もそれが続くとは限らないのが現実です。

不動産クラウドファンディングに限らず、すべての投資にはリスクが伴います。

「償還が遅れるかもしれない」という可能性もきちんと理解し、冷静な判断で投資と向き合うことが重要です。

3.償還遅延による結果と影響

次に、償還遅延が起こった後の結果と、それによる投資家への影響について見ていきましょう。

償還遅延が発生した場合に考えられる結果

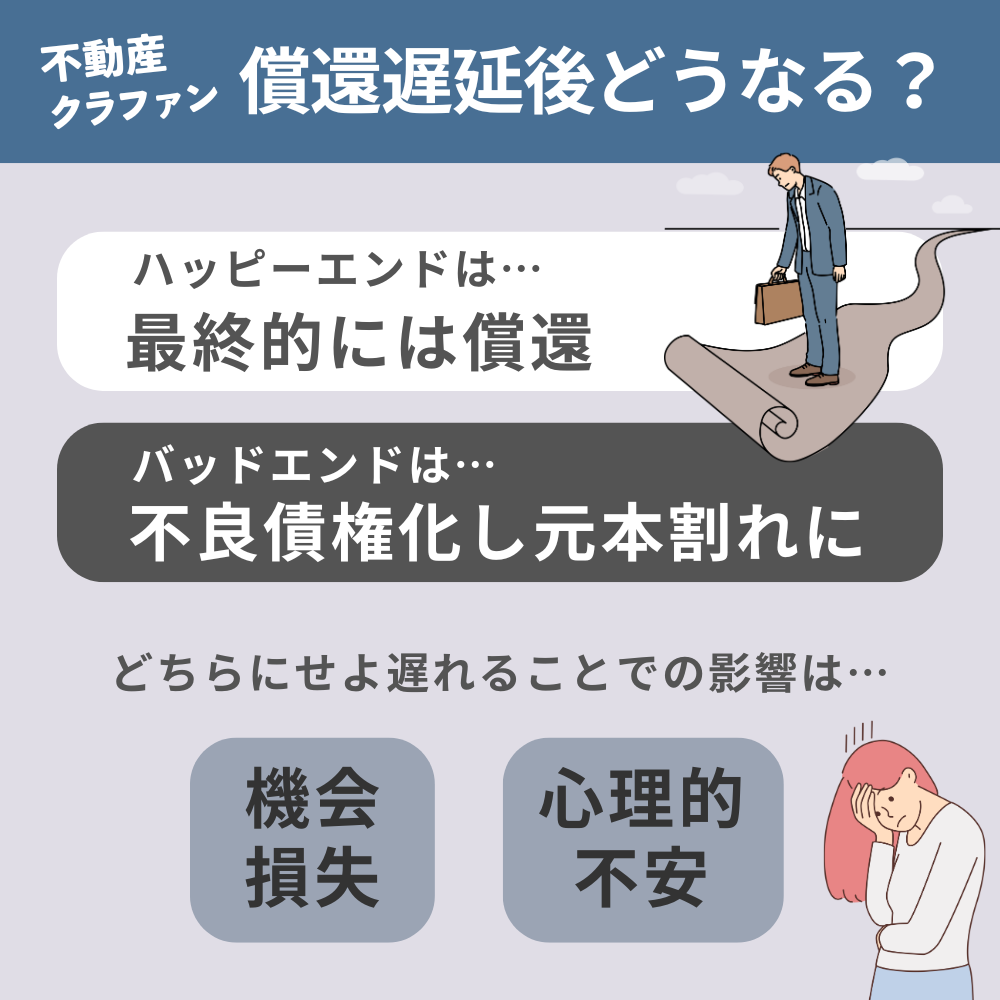

償還遅延が発生した場合、投資家として最も気になるのは「最終的にお金は戻ってくるのか?」という点です。結論から言えば、次の2パターンのいずれかになります。

・期限より遅れても最終的には償還される

・売却ができないまま不良債権化し、元本割れとなる

2025年4月30日時点では、後者のように元本割れに至るような事例は不動産クラウドファンディング業界では確認されておらず、ほとんどのケースで「時間がかかっても最終的に償還される」という結果に落ち着いています。

償還遅延の発生による影響:機会損失と心理的不安

償還遅延がもたらすデメリットは、「別の投資に資金を回せない」という機会損失です。魅力的な案件が出たとしても、不動産クラウドファンディングで投資していた資金が回収できていなければ、その魅力的な案件には参加できません。

また、「この案件は失敗だったのでは…?」といったように不安という心理的なダメージも、投資家にとっては大きな問題です。

実際、過去にいくつかのファンドで償還遅延が起きた際には、SNS上で不安や不満の声が広がり、多くの投資家が動揺している様子が見受けられました。

こうした状況に直面すると、冷静に判断することが難しくなったり、「もう投資はやめようかな…」と意欲を失ってしまったりすることもあるかもしれません。もしかすると、あなた自身にもそうした経験があるのではないでしょうか。

4.償還遅延を避ける、損を回避するための対策

償還遅延は、必ずしも投資家の過失によって起こるものではありません。

しかし、できるだけ償還遅延のリスクを避けるための工夫や、仮に遅延が発生した場合でもその影響を最小限に抑えるための備えは可能です。

以下に、具体的な対策を4つご紹介します。

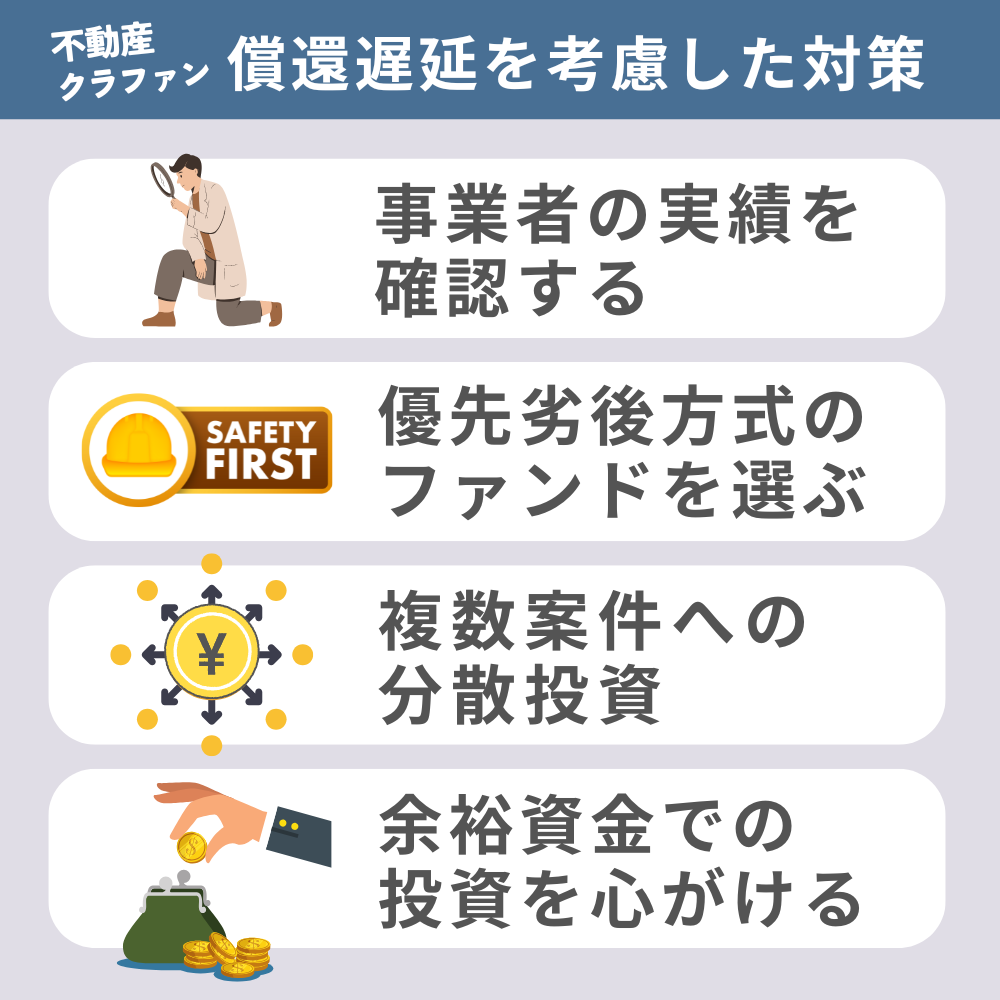

1. 運営会社の実績を慎重に確認する

投資を検討している運営会社の信頼性をしっかりと見極めることが最も重要です。

公式のウェブサイトや契約書だけではなく、SNSでの口コミも含めた様々な情報を見てみましょう。

・過去の償還遅延はないか?

・過去のファンド一覧を確認して、運用実績が安定しているか?

・行政処分を受けたことがあるか?その理由や対応状況は?

といった点が特にチェックすることをオススメします。

2. 優先劣後方式が採用されたファンドを選ぶ

優先劣後方式とは、投資家の資金(優先出資分)と、運営会社が自ら出資する資金(劣後出資分)を分けて構成する仕組みです。

この方式では、万一ファンドで損失が出た場合、まず運営会社の劣後出資分がその損失を負担します。

そのため、前述のとおり運営会社のコミットメントが強まり、スケジュール通りの売却と償還を目指す意識も自然と高くなります。

3.複数案件への分散投資

1つの案件に全額を投資するのではなく、複数のファンドに分けて投資することでリスクを分散できます。

仮に1つの案件で償還遅延が起きたとしても、他の案件から予定通り償還されれば、資金全体への影響は軽減されます。

4. 余裕資金での投資を心がける

不動産クラウドファンディングは、投資期間中に原則として資金を引き出すことができません。

そのため、「万が一、償還が予定より遅れても問題がない」程度の余裕資金で投資することが基本です。

たとえば、「6ヶ月で償還予定」と書かれていても、実際には9ヶ月〜1年程度資金がロックされる可能性も見込んでおくと安心です。

こうした心構えが、万一の遅延時にも冷静に対応できる投資判断につながります。

5.まとめ:遅れるリスクを理解した上で賢く投資しよう

どのような投資であってもリスクはつきもの。不動産クラウドファンディングにおける「償還遅延」もそのひとつです。

大切なのは、「償還遅延=失敗」ではなく、「そういうケースもある」と理解したうえで、適切にリスクコントロールすること。

決して不動産クラウドファンディングでは「償還遅延」が起こる可能性は高くないものの、しっかりと信頼できる運営会社を選び、分散投資を行い、余裕資金で運用すれば、リスクを最小限に抑えることができ、安心した投資ライフを続けることができます。

今後も正しい知識と備えを持って、堅実な投資を続けていきましょう。